Историк Ирина Черказьянова — немка по происхождению, ее родители встретились в Казахстане, куда их депортировали из Украины. Изучением истории российских немцев Черказьянова занималась c конца 1980-х годов, тогда она жила в Омске и работала там в местном музее. До этого времени, говорит историк, тема немецкого населения практически не исследовалась.

— В советские годы эта тема была негласно под запретом. Ученые могли исследовать только такие темы, как языковые диалекты в Сибири, систематизировать языковую картину на Алтае, в Омске. А историки тогда вообще ничего не могли рассказать.

Через несколько лет после переезда в Петербург, в 1995 году, Черказьянова стала изучать историю местных колоний. Если о городских немцах раньше еще можно было рассказать через конкретные биографии, то восстановить судьбы колонистов было сложнее. «О массах, собственно, о немецком народе, тех, кто проживал в деревнях, было очень непросто что-то сказать».

Тему российских немцев стали активно изучать после перестройки: конференции, выставки, книги и диссертации — уже в конце 90-х историки смогли выпустить энциклопедию о немцах России в трех томах.

В Петербурге в 2010 году по инициативе потомков колонистов провели выставку к 200-летию Стрельнинской колонии. А уже в 2014 году Русско-немецкий центр встреч при Петрикирхе организовал масштабный проект к 250-летию первых колоний под Петербургом. Тогда, например, вышел каталог с историей местных колоний, который составила Черказьянова.

Как в Петербурге появились немецкие колонисты

Массово немцы стали приезжать в Россию еще при Екатерине II, после того как в 1763 году она издала манифест о дозволении иностранцам селиться в России и «о дарованных им правах». Переселенцы концентрировались в Любеке и оттуда плыли в Петербург. Их временно размещали в Ораниенбауме, где немцы давали клятву и становились подданными России, а затем перенаправляли на новые земли — прежде всего в Поволжье.

Однако сам Петербург, по словам Черказьяновой, изначально не входил в реестр земель, куда селили иностранцев. Первый контракт с 60 семьями выходцев из Бранденбурга (на востоке Германии) и Вюртемберга (на юго-западе) подписали 27 августа 1765 года. Их поселили на казенных землях в деревне Новосаратовка на правом берегу Невы. Сейчас на противоположном берегу находится район Рыбацкое.

Годом позже основали еще две колонии: Среднерогатскую, где поселились 22 семьи, и Ижорскую (Колпинскую), куда попали 28 семей. Среднерогатская колония находилась на пересечении дорог из Петербурга в Москву и из Петербурга в Царское село, а Ижорская — у Чернышевской пустоши при реке Ижора (сейчас там находится поселок Тельмана).

В XIX веке в окрестностях города возникали новые колонии, среди которых были Стрельнинская, Петергофская, Кронштадтская. Немецкое население постепенно разрасталось, и его стали отселять в дочерние поселения, такие как Гражданка, Овцыно, Янино, Новоалександровка, Веселый Поселок. К концу XIX века в Петербургской губернии было около 40 колоний.

Из Стрельнинской колонии — крупнейшей на берегу Финского залива — происходила и семья Натальи Краубнер. Наталья Петровна — немка наполовину: в Стрельне жили ее мать и бабушка с дедушкой, пока в 1930-е годы семью не раскулачили и не сослали в Хибиногорск (Кировск). Там ее деда расстреляли, а мать с бабушкой перебрались в Мончегорск, где Наталья Петровна жила до 18 лет. В Петербург она переехала, поступив сюда учиться в Лесотехническую академию.

Сейчас Краубнер руководит художественным ансамблем немецкой песни «Лорелея». Несмотря на то, что ее мама и бабушка между собой общались по-немецки, сама она стала учить язык только во времена перестройки. Тогда же Краубнер стала переводить на русский немецкие песни и уже издала шесть сборников с переводами.

Наталья Краубнер

— Об истоках своей семьи я узнала от своей дальней родственницы Ольги Буториной. Ее бабушка тоже из Краубнеров, сведения о которых оказались в архиве в Петербурге. Ольга любезно поделилась со мной историей семьи.

Нашего предка звали Ульрих Граубнер. Во времена Наполеона его семья жила в городе Тутлинген в земле Вюртемберг. [Во время войны] город был сожжен почти дотла. Кроме того, Наполеон, когда завоевывал какую-то страну, брал в солдаты почти всё мужское население, которое могло носить оружие. Поскольку у Граубнера было четыре сына подходящего возраста, тот понял, что они обречены попасть в армию Наполеона и погибнуть. По предположению Ольги, они бежали по Дунаю, который берет исток как раз в этом месте, и доплыли до России. А потом вся семья добралась до Кронколонии вблизи Ораниенбаума. Когда сыновья подросли, они расселились по этому району. В результате мой прадед Иоган Граубнер жил уже в Стрельне.

Специально про семью мне никто ничего не рассказывал. Я была пионеркой, комсомолкой, жила, как все остальные

Краубнерами они стали в России: немцы произносят букву «г» мягко, и по-русски фамилию записали через «к». Поэтому если в Германии вы встретите человека с фамилией «Краубнер» вместо «Граубнер», распространенной в земле Баден-Вюртемберг, то это явно российский немец. Колонисты в моей семье только со стороны матери — она стопроцентная российская немка. Ее родители тоже родились в России, в Стрельне.

Краубнеры были репрессированы как кулаки в 1930 году, когда еще не началось гонение на российских немцев. Их выслали на Кольский полуостров в Хибиногорск. В 1938 году мой дед Филипп Краубнер был там арестован, повторно репрессирован по 58-й статье и расстрелян как немецко-финский шпион. Он работал осмотрщиком вагонов на станции, а еще играл в оркестре в доме культуры, так как был хорошим музыкантом. И однажды там кто-то рассказал какой-то анекдот, кто-то на это настучал, и в результате весь оркестр был арестован и расстрелян. После перестройки мой дед, мать и бабушка были реабилитированы по всем статьям.

После ареста деда мать и бабушка переехали в Мончегорск, где начинал строиться новый город. Там моя мать вышла замуж, а уже после войны родилась я. Из быта помню елки, которые обязательно ставили на Рождество, на них всегда горели настоящие свечи. Дома пекли пироги, делали клецки, немецкую лапшу. А еще с детства помню мусс, его делали из северных ягод — клюквы, брусники.

Мама с бабушкой разговаривали по-немецки, но только шепотом и между собой, со мной они говорили исключительно по-русски. Хотя бабушка плохо знала русский: путала падежи, с трудом подбирала слова. А мать прекрасно знала оба языка, но первым для нее был все-таки немецкий.

Мать рассказывала, что в колонии в основном говорили на языке, который сейчас называется «суржик»: когда немецкий перемежается с русским. Какие-то слова, естественно, было проще сказать на русском: язык же дело живое. При этом, в отличие от Казахстана, где был в ходу Plattdeutsch (нижненемецкие диалекты — прим. «Бумаги»), в Стрельне не было диалекта: они говорили практически на Hochdeutsch (литературный немецкий — прим. «Бумаги»).

Бабушка плохо знала русский: путала падежи, с трудом подбирала слова. А мать прекрасно знала оба языка, но первым для нее был немецкий

Специально про семью мне никто ничего не рассказывал. Но в детстве особенно не задумываешься, живешь детскими интересами. Я была пионеркой, комсомолкой, жила, как все остальные. Конечно, когда грянула перестройка, тогда все смогли вспомнить о том, откуда они, немецкая культура стала возможной.

В 90-е в ДК имени Кирова существовали национальные общества, у меня даже есть билет члена немецкого общества. Люди просто там собирались, узнавали, кто, где и как. Потом пошла волна отъездов, люди стали интересоваться этой темой.

Когда появилась возможность выезда в Германию, я предложила своей матери: может быть, она хочет поехать. Но она сказала: «Нет, я хочу быть похороненной только в Стрельне. Тут моя родина. Тут все мои предки». Когда она умерла в 2000 году, ее отпевал на кладбище в Стрельне пастор Петрикирхе Кристоф Эрихт.

Часть наших родственников жили в Стрельне до самой войны. Когда немцы заняли Стрельну, их угнали в Германию на работы. А потом вернули, но за Урал: они жили в Барнауле, Бийске, Караганде. Эти родственники, которые осели на Алтае, почти все переехали в Германию.

После перестройки храмы стали возвращать верующим, вернули и немецкой общине собор Святых апостолов Петра и Павла, в котором в годы советской власти был бассейн. Коротко собор называют Петрикирхе. Когда Петрикирхе только открыли, тут была полная разруха, но в Русско-немецком центре встреч (РНЦ) уже шли репетиции хора, и я стала тут петь немецкие песни.

Позже, когда я начала активно заниматься немецким языком и переводить песни на русский язык, создала ансамбль «Лорелея» при РНЦ. Мы поем немецкие песни и по-немецки, и по-русски. Мы же живем в России и выступаем для всех людей, независимо от национальности, поэтому очень важно, чтобы каждый человек мог понимать содержание песен. Только через культуру можно обрести взаимопонимание народов.

Первая мировая, колхозы и сокращение немецкого населения

В царское время мало кто из колонистов возвращался обратно в Германию, рассказывает историк Ирина Черказьянова. Были отдельные случаи небольших миграций: например, из-за непригодности земли в Изваре несколько десятков семей отправили в Украину.

Сильно немецкое население Петербурга и окрестностей сократилось перед и во время Первой мировой войны: если в 1910 году здесь жило около 47 тысяч немцев, то к 1920-му их осталось всего 11 тысяч. Однако, говорит Черказьянова, отток был в основном среди городских жителей, а не среди колонистов.

В 1915 году были приняты «ликвидационные» законы, сокращавшие немецкое землевладение. Хотя Петербургской губернии это коснулось в меньшей степени, около тысячи местных колонистов тоже вынуждены были встать на учет, а порядка 40 землевладений в итоге продали в частные руки.

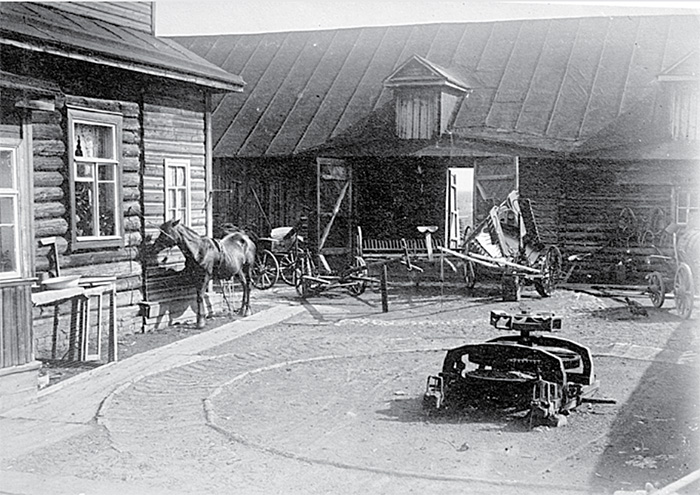

Когда война закончилась, в 1920-е годы на месте колоний стали образовываться колхозы: в Новосаратовке появился колхоз «Красный механизатор», в Стрельне — «Роте Фане», а в Средней Рогатке и Ижорской колонии — колхоз имени Тельмана. «На базе этих трех колоний развивались колхозы-миллионеры. Я работала с почетной книгой достижений по Ленинградской области, куда внесены все, кто получил какие-то награды. Там много немецких имен», — вспоминает Черказьянова.

В 1930-е, с началом сталинских репрессий, многих колонистов выселили как кулаков. Так, например, произошло с дедом Евгения Яковлевича Биллера — Федором Яковлевичем. Его сослали в Хибиногорск, где он погиб под снежной лавиной. Отец же Евгения Яковлевича остался в Веселом Поселке и вместе с остальными колонистами был депортирован в начале войны в Сибирь.

Сейчас Биллер живет в Петербурге, а своей родиной называет Веселый Поселок. Своей родословной он заинтересовался только шесть лет назад. По метрическим книгам, а также благодаря помощи других колонистов Евгений Яковлевич смог вычислить своего предка — одного из первых колонистов, попавших в Россию. До этого в семье Биллера о немецком происхождении практически не разговаривали: отчасти потому, что мать Евгения Яковлевича была русской и во многом общались именно с ее родственниками.

Евгений Биллер

— Я занимаюсь поисками по родословной с 2011 года: тогда мне было уже 64 года и спросить о прошлой жизни моей родни оказалось совершенно не у кого, поэтому материалы я собирал по крупицам. До этого у меня были совершенно ничтожные познания про судьбу моих предков. Моя мать была родом из села Федоровское, что под Павловском, а отец из питерских немцев.

По своим личным ощущениям я абсолютно русский человек, но с немецкой родословной, которая меня и заинтересовала. Дерево большое — я же в основном исследовал ту веточку, которая вышла на меня. Как велись поиски — тема отдельного большого рассказа.

По своим ощущениям я абсолютно русский человек, но с немецкой родословной

В Германии XVIII века Семилетняя война привела к огромной разрухе в хозяйстве — особенно на юго-западе, в Вюртемберге, поэтому многие крестьяне потянулись в далекие края в поисках лучшей жизни. По моим прикидкам, многие колонисты, которые оказались под Питером, были из земли Баден-Вюртемберг. Нашел даже фотографию той церквушки, где моего предка крестили в 1726 году. Если получится, может быть, съезжу туда, постою на пороге этой кирхи.

Мне удалось «раскопать» это генеалогическое дерево до первого поселенца, который оказался в составе 122 семей, оставшихся в Санкт-Петербургской губернии. Основная же масса переселенцев, около 30 тысяч, прибывших в Россию по призыву Манифеста Екатерины II в 1765 году, двинулись со своими семьями на Волгу и в Малороссию.

Одним из первых поселился в Новосаратовской колонии мой прапрапрапрадед Христоф Биллер. От него здесь и пошел род, который разделился впоследствии на несколько ветвей.

В колониях вели достаточно замкнутый образ жизни: отец Яков Федорович Биллер, как я его помню, почти ни слова не знал по-немецки, хотя вспоминал, что мальчиком он в семье своих родителей, как было принято, разговаривал на родном для него немецком диалекте и не очень понимал по-русски.

В 1930 году моего дедушку, Федора Яковлевича Биллера, выслали в Хибиногорск: он был раскулачен. Хотя какие тогда были кулаки: у него всего-то была одна лошадь и, по-моему, две козы. Потом, в 1938 году, дедушка погиб там под снежной лавиной (жена Федора Яковлевича Биллера Тереза Христиановна в 1940 году была выслана с Кольского полуострова еще дальше, на Алтай, а в 50-е оказалась в Канске вместе с родственниками — прим. «Бумаги»).

Когда деда пришли забирать, отцу было 11 лет. Он понес на себе двух маленьких сестер к родственникам в немецкую колонию Веселый Поселок к своим дядьям и теткам. Но, наверное, маленьким девочкам было трудно жить в чужих семьях, и они в итоге тоже оказались в Хибиногорске. А отец остался с дядей Адамом, который воспитывал его как сына. Тогда он был уже крепким пареньком, который работал и не сидел на шее у приемных родителей.

Когда отец стал взрослым и решил жениться на моей матери, дядя Адам купил у своего брата Христиана половину дома недалеко от Володарского моста для племянника. Там родители и жили около года, пока не началась война. В 1942 году, как известно, всех немцев депортировали из блокадного Ленинграда (Биллеры впоследствии оказались в Канске — прим. «Бумаги»).

После депортации в Сибирь почти всех немцев — не только мужчин, но и женщин — призывали в трудармию. Отец в это время трудился на лесозаготовках, был незаменимым работником, и когда приезжала комиссия забирать людей в трудармию, начальник специально отправлял его за 100 километров в глушь на какие-то дальние заимки. Благодаря этому отец в трудармию не попал, а это зачастую была дорога в один конец. От непосильного труда, болезней и недоедания тысячи и тысячи немцев погибли.

Был ужасный период, в 30-е годы репрессивная машина работала, и под этими репрессиями пострадали не только немцы, но и вся страна

В 1948 году, когда я родился в далеком городе Канске, вышел еще один указ, где было написано, что немцы навечно выселены в места отдаленные. В 1956 году, после того как эти ограничения сняли, очень многие родственники отца так и остались жить в Канске, поскольку некуда было ехать: никаких претензий на дома и имущество быть не могло, там уже жили другие люди. Мы же вернулись в Ленинград, потому что мать у меня русская, вся родня шла по ее линии, так что сюда к ним и рванули. Когда приехали, построили дом в поселке Коммунар, где я и вырос.

В дальнейшем никаких преследований по национальному признаку ни по рассказам родителей, ни по моим ощущениям не было. Я учился, свободно поступил в институт, в армии служил, потом работал на оборонном заводе. Отцу, наверное, было больно, что из-за его национальности наша семья в определенной степени пострадала, но от матери я ни разу не слышал, чтобы она его упрекнула за это.

Некоторые из потомков сохранили жгучую, неистребимую обиду за то, что с немцами так поступила советская власть. Я же более философски к этому отношусь: был ужасный период, в 30-е годы репрессивная машина работала, и под этими репрессиями пострадали не только немцы, но и вся страна. Под раздачу ведь многие попали. И в те печальные годы немцы пострадали точно так же, как русский народ.

Как депортировали колонистов и где они оказались после войны

В первые месяцы войны в отдаленные регионы полностью депортировали немцев Поволжья. Советские власти планировали и «обязательную эвакуацию» ленинградских немцев и финнов как «социально опасных элементов», однако до блокады вывезти успели только часть. В итоге часть петербургских колонистов оказалась в оккупации, как, например, жители Стрельнинской колонии, а часть попала в блокаду вместе с другими жителями Ленинграда. Немцев и финнов массово эвакуировали из находящегося в осаде города в марте 1942 года — затем их отправляли в Омскую, Иркутскую области, Красноярский край.

В Сибири же позже оказались и российские немцы, которых угнали в Германию и потом вернули при наступлении советских войск. В итоге, объясняет Ирина Черказьянова, в конце 40-х годов там оказались практически все российские немцы. Однако, хотя война закончилась, вернуться на родные земли им было запрещено. Исключения составляли отдельные группы населения — например, жены военнослужащих. Кроме того, в бывшие дома колонистов зачастую селили посторонних людей, поэтому возвращаться им было, по сути, некуда. Полностью ограничения на выбор местожительства сняли лишь в 1972 году.

Ирина Черказьянова

— Жители Петербурга до последнего времени не представляли, что здесь в окрестностях жили немцы: население исчезло, немецкие названия исчезли, история замалчивалась. Это правильно — возвращать в историю все страницы: очень важно проявлять терпимость к прошлому и искать в нем то хорошее, что объединяло людей и помогало выживать.

Конечно, финал для ленинградских немцев был самый драматичный по сравнению с другими колониями. Некоторые близлежащие колонии оказались в блокадном кольце: например, Новосаратовка, Средняя Рогатка. Стрельна была на оккупированной территории, а Колпинская колония — просто на линии фронта, и кирха там была как прицельная мишень, ее постоянно обстреливали снарядами.

Это правильно — возвращать в историю все страницы, проявлять терпимость к прошлому и искать в нем то хорошее, что объединяло людей

В марте 1942 года всех финнов и немцев собрали в отдельные эшелоны и в очень короткий срок — с 22 по 28 марта — вывезли. Они так же, как и другие эвакуированные, приезжали в Кобону, но на ближайшей станции их уже ждали эшелоны, которые увозили их в Красноярск, Иркутск. Их сразу брали на спецучет и мобилизовывали в трудармию.

Но Ленинград-Петербург всегда был многонациональным, и эта жизнь с соседом учила многому. Подозрительность и враждебность по отношению к другим исходила не из окружения, а формировалась откуда-то сверху. Даже когда большинство немцев уже вывезли из блокадного Ленинграда, кто-то всё равно остался. Я читала воспоминания кого-то из блокадников о том, как одна немецкая семья осталась и русские и немецкие дети вместе играли. Хотя казалось бы: уже и война, и блокада. Люди лучше понимали друг друга: это мой сосед, и я его лучше знаю, чем работник обкома или НКВД.

Война и всё пережитое заставляло людей хранить тайны. Потомки, внуки уже понятия об этом не имеют

Есть очень драматичная история семьи из Стрельны. Потомки сейчас живут в Петербурге. Отца по политическим мотивам репрессировали в 1937 году как немца. В семье остались мама, две дочери и старший сын. Парня после школы никуда не приняли на учебу как сына врага. Когда бои уже подошли к Стрельне, мама отвозит младшую дочку в город к своей сестре. В итоге маленькая девочка осталась в блокадном Ленинграде с тетей, а мама с сыном и старшей дочерью оказались в оккупации в Стрельне. Сын начинает служить переводчиком, и когда фашисты отступают, он уходит с ними: не насильно — просто с ними уходит. Там он женился: есть фотографии, где он счастливый со своей фрау. Но он покончил с собой. Ему это, видимо, не давало покоя: изломанная судьба — одним режимом, другим режимом, войной.

Маму и старшую дочь же угоняют в Германию. И потом возвращают сюда. Тем временем младшая девочка, живущая со своей тетей, получает другое отчество, фамилию. Тетя ее удочеряет, потому что мамы нет, о ее судьбе неизвестно — ребенок оказался сиротой. В итоге у девочки оказалось два свидетельства о рождении, два отчества, две фамилии. Тогда она была 3–4-летняя. Маме не разрешали проживать в Ленинграде после репатриации — она работала где-то в Пярну в Эстонии.

В годы войны тетя была замужем за красноармейцем: тот служит в армии, а они с удочеренной племянницей были высланы в Горный Алтай как немцы и всю войну там находились. Эта история всплыла только в 90-е годы. Когда было уже возможно, в 50-е годы родная мама приезжала в Ленинград, но девочка ее называла только «мама Катя» или чуть ли не тетя. А мамой для ребенка стала родная тетка.

Меня эта история когда-то сильно потрясла: это череда каких-то несуразностей, пример того, что происходило в годы войны с ленинградскими немцами. До 1991 года Эмма Александровна — эта девочка, которая выросла, — боялась всем сказать, что она немка. Стала учительницей немецкого языка, но долгое время молчала о своем происхождении.

Так война и всё пережитое заставляло людей хранить тайны. Потомки, внуки уже понятия об этом не имеют: родители молчали, документы исчезли, родственники были репрессированы. И сейчас, когда внуки постоянно делают какие-то запросы об этом, приходится объяснять: с чего начать, где искать, в каком архиве. О родителях есть только отдельные факты. Это стремление стереть из памяти тяжелое прошлое сейчас эхом отдается.

«Бумага» благодарит Русско-немецкий центр встреч за помощь в подготовке материала