Как жили деревни Ленобласти, где говорили только по-фински, за счет чего сохраняли народные традиции даже во время переселений в Сибирь, почему в советский период Финляндия казалась «фантастической страной» и зачем сегодня молодые ингерманландцы учат финский язык и восстанавливают историю своих семей?

Четыре ингерманландских финна разных поколений рассказали «Бумаге» о том, когда их предки поселились в Ленобласти и как в семьях относились к финскому происхождению.

Тойво Пумалайнен

32 года

— Первый мой предок, о котором я знаю, — это Похл Пумалайнен. Он проживал на рубеже XVII–XVIII веков в Савеланойе (часть совр. деревни Иннолово — прим. «Бумаги»), примерно в 10 километрах от Горелово. В 1730-х в тех краях построили сначала лютеранскую часовню, а в 1758-м — церковь, которую через три года освятили в честь святых апостолов Петра и Павла. Сам же приход получил название Хиетамяки. Как раз из метрических книг (для записи актов гражданского состояния в России до 1918 года — прим. «Бумаги») моего прихода я и смог узнать о нем.

Как следует из записей, он был крестьянином, как и большинство финнов. Все остальные поколения моей семьи — а я уже из десятого известного мне — проживали в этой же деревне.

Вплоть до XX века известно немного. Знаю, что прапрадед посадил дуб около дома и не особо дружил с моей прапрапрабабушкой Марией. О прадедах — уже больше: оба участвовали в Гражданской войне; один добровольцем ушел к белым, оказавшись в Западно-Ингерманландском батальоне, а второй был мобилизован в Красную армию. Оба после войны вернулись обратно к семьям.

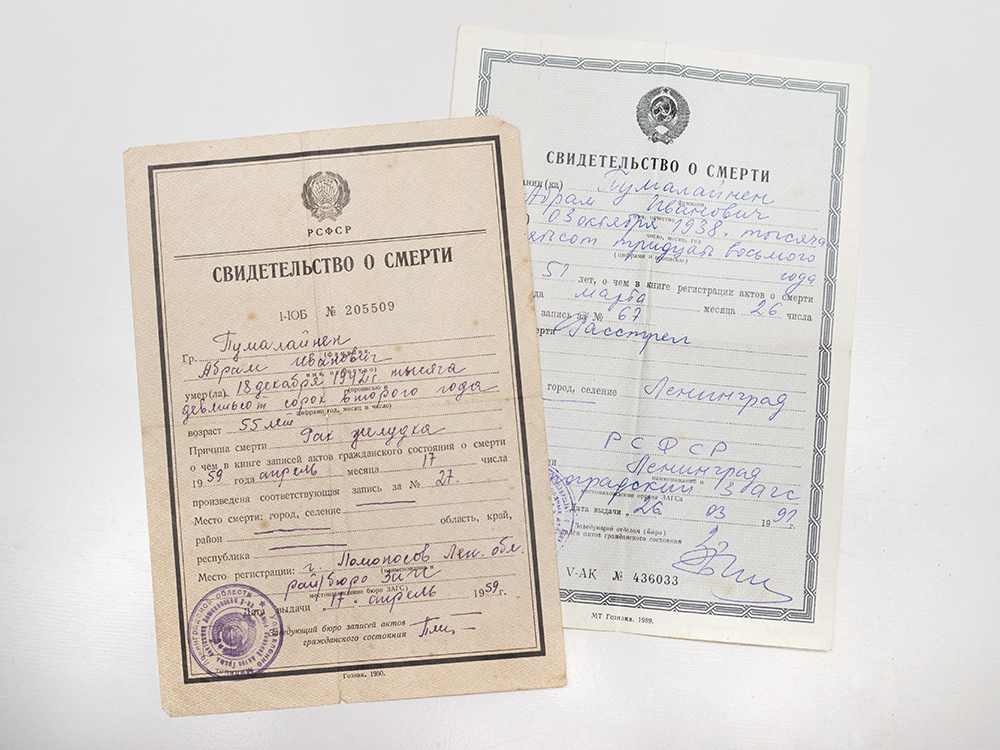

Один из них, Абрам Пумалайнен, впоследствии стал проповедником Ингерманландского союза евангельских христиан. В 1938-м его арестовали и расстреляли по обвинению в антисоветской пропаганде «в пользу фашистской Финляндии». У меня есть даже два свидетельства о смерти: согласно первому, причина смерти — рак желудка, согласно второму — расстрел. Именно второй выдали семье после реабилитации. У него осталась жена и три ребенка, одним из которых был Тойво — мой дед.

В 1940 году Тойво забрали в армию. Он оказался на фронте в 71-й стрелковой дивизии, сформированной на базе войск Первого финского горно-стрелкового корпуса Финской народной армии, первоначально укомплектованной карелами, вепсами и финнами. В 1942 году вышел указ об изъятии из действующей армии бойцов финской национальности и переводе их в рабочие колонны НКВД, после чего в марте 1944-го его перевели в трудармию в Челябинске. Домой он вернулся только в 1947 году.

Ему повезло, и он смог одним из первых вернуться в родную деревню. На тот момент большинство жителей были русские. Они жили в домах эвакуированных в Финляндию финнов, которым после возвращения в СССР было запрещено селиться в Ленинградской области. В 1953 году финны массово начали возвращаться в родные деревни — в итоге финнов и русских в моей деревне было примерно поровну. Отношения между ними были разные: одни прекрасно друг с другом ладили, другие, как рассказывал отец, ходили стенку на стенку.

Советский период оставил свой след в семье. Дед с бабушкой называли детей только русскими именами: мой отец — Александр, его братья — Виктор и Лаврик. Я вот тоже по настоянию бабушки стал Анатолием по паспорту, хотя родители хотели назвать в честь деда Тойво.

Я родился в Петербурге, где мы все говорили по-русски, и финский слышал, только когда приезжал в Хиетамяки. Отец же прожил там всю жизнь, и когда пошел в школу, пришлось учить русский. Хотя там на улице на финском даже не говорили — старались говорить на русском, хоть и ломаном. Только когда люди заходили в дом, начинали говорить на финском. Так я и учился говорить: бабушка занималась со мной по букварю, а все гости постоянно использовали лишь финский.

Многие в деревне старались поддерживать свою «финскость». Бабушка до конца своих дней некоторые слова на русском произносила неправильно: путала род, неправильно ставила ударения. Дед однажды сделал финские качели, которые были у него в детстве. На них мы с бабушкой пели народные песни, после чего ходили в лютеранскую церковь на богослужения.

Еще в детстве мы ездили на национальные праздники, массовое проведение которых было возобновлено с 1988 года. Помню, были на Юханнусе в Туутари: огромный костер, многие в национальных костюмах, все пели и танцевали.

Во мне, насколько я помню, бабушка точно воспитывала трудолюбивость, иначе не представляла себе человека: это одна из основных черт ингерманландцев. До сих пор помню: пока не поработаю на поле, гулять не пойду.

Я четко ощущаю на себе влияние двух культур: ингерманландской, которая была в Хиетамяки, и советской, которая была в городе. И первое более родное. Всё равно есть вещи, которые делаются так, как ты привык, на подсознательном уровне. Например, овсяный кисель. Его просто готовят дома, не задумываясь, что это национальное. Или карельские калитки — на них мажется яичное масло. Если ты впитал эту особенность, она с тобой навсегда. И ты с этим живешь, а потом — хоп! — и оказывается, ты единственный из окружения, кто это делает. И вообще, только ты знаешь, что такое munavoi (с фин. — яичное масло из измельченных яиц, сливочного масла и зелени — прим. «Бумаги»).

Из-за фамилии у меня часто спрашивают, давно ли я приехал из Финляндии, говорю ли по-фински, есть ли у меня финский паспорт. Мне поначалу надоедало отвечать на одни и те же вопросы, а сейчас уже говорю с долей сарказма: «Да нет, ты путаешь. Это ты сюда приехал, а мой род здесь жил еще до прихода Петра».

Сейчас я изучаю историю семьи — больше по архивам и рассказам родственников. Чтобы понимать еще и общую картину, изучаю историю прихода Хиетамяки. Уже сейчас точно можно сказать, что ингерманландцы — народ набожный. Например, была приходская церковь, которую перестроили в 1893 году по проекту финского архитектора Йозефа Стенбека за 18 тысяч рублей. Ровно 8 тысяч добровольно собрали сами жители, на протяжении четырех лет внося каждый год по рублю с человека.

Арри Кугаппи

64 года

— Корни моих предков уходят на территорию нынешнего Выборгского района Ленобласти. Есть легенда, что три брата Антс, Матс и Ханс три сотни лет назад пришли на эту землю в поисках лучшего места. Они обосновались в нынешней деревне Бабино, и там наш род начал разрастаться. Мои родители были из соседних деревень: отец жил в Бабино, мама — в деревне Кяхю (современное Углово — прим. «Бумаги»).

Жизнь ингерманландцев изменилась примерно 100 лет назад. Многих представителей ингерманландцев как личностей сформировали расстрелы их близких, ссылки в Сибирь, притеснения и разжалования по национальному признаку.

Еще до моего рождения, как рассказывала мама, в конце 30-х годов к нам в дом неожиданно пришел советский офицер. Он ударил по столу пистолетом и сказал: «У вас есть два часа, чтобы собраться. Потом — в теплушки, в Сибирь». В дороге потеряли мою старшую сестру, которой было три года: умерла от недоедания.

Традиции в нашей семье сохранялись в той или иной степени благодаря бабушке, которая прошла с нами всю Сибирь. Она была ориентирована на светскую культуру, знала, как и многие до нее, народные танцы и песни. Но, конечно, чтила и веру в семье. Маме же была ближе духовная жизнь. Говорила, что ей никаких костюмов не нужно, чтобы знать свой род.

Народная культура развивалась и в Сибири: пелись народные гимны, сочинялись новые. Именно там родилась самая известная песня ингерманландцев Omal Maal (с фин. «На свою землю» — прим. «Бумаги»). Она о том, что у нас нет другой родины, кроме Ингрии, куда все мечтают вернуться. Показательно, что именно эта песня сохранилась до сих пор.

Когда родители вернулись из Сибири, они поселились в карельской деревне Падозеро (находится в 31 км от Петрозаводска и 434 км от Петербурга — прим. «Бумаги»), где я и родился. Деревня, [где мы жили], была на 80 % финская. Все говорили и на финском, и на русском, постоянно меняя язык. Учили меня по финской азбуке, читали только на финском, дома говорили тоже на нем.

Утро начиналось с того, что мама громко пела утренний молитвенный гимн, заставляя нас проснуться, потом мы сами молились, читали Слово Божье, завтракали и, благословившись, бежали в школу.

Праздники зачастую вращались вокруг церковных дат. В Рождество, например, дома устраивались елки, кто-то наряжался Йоулупукки (аналог Деда Мороза или Санта Клауса в финской традиции — прим. «Бумаги»). Когда мне было совсем мало лет, мы отмечали праздники, переходя то в одну избу, то в другую. Каждый ребенок, чтобы получить подарок — машинку, игрушку, — должен был рассказать Йоулупукки стишок о рождении Христа или спеть духовную песню.

Праздники объединяли нашу небольшую деревню. Все были как единая семья: жители действительно не закрывали дверей, приглашали пить чай, угощали пирогами. Люди впитали в себя национальную идентичность. Но наступили 60-е.

В то время ингерманландцам разрешили переселяться в Ингрию, в Ленобласть, на историческую родину. В финскую деревню в Ленобласти, где раньше жили бабушка и дедушка, родителей, конечно, не пустили. Они отправились в Колтуши и построили новый дом.

Жить в Колтушах оказалось сложнее, чем в Падозере. В 1-м классе я осознал, что теперь в меньшинстве: говорить нужно было только на русском и не очень афишировать, что ты финн. И это притом что десять из 40 человек в классе носили финские фамилии. Мы ощущали инородность некоторых аспектов русской культуры, они просто не были родными.

Родители были настолько принципиальны, что, когда мы с братьями пошли в школу, сказали: как верующие люди мы обязаны не принимать знаков атеистической идеологии. Однажды нам навешивали значки с маленьким Лениным, и мы с братом говорили: «Спасибо, нам не надо». За это нас загоняли в угол. В 3-м классе принимали в пионеры — мы отказались от галстука. А в 8-м посвящали в комсомольцы — и мы снова отказались. В некотором смысле после переезда мы еще детьми стали диссидентами.

В школе была одна пионервожатая, яростная атеистка. Она постоянно просила расстегивать рубашку: проверяла, носишь ли ты крестик. А у нас, лютеран, не приняты были кресты. И она, ничего у нас не найдя, удивлялась.

В магазинах продавались хорошие латвийские радиоприемники, которые ловили BBC, «Голос Америки», радиостанции Финляндии. Во многом именно эта [финская] речь [из радиоприемника] позволила мне сохранить национальную ментальность и не растерять ее при обучении.

Интерес к Финляндии нормален: детей ведь воспитывали на рассказах об этой стране. Мне говорили, что старший брат моего отца во время Гражданской войны решил, что не будет погибать ни за красных, ни за белых, и ушел пешком в Финляндию. Там он сдался полиции, ему дали участок земли, он начал торговать чем-то и через несколько лет купил 20 гектаров. Для нас Финляндия была фантастической страной, где из ничего можно получить такое вот.

Встретить другого финна было невообразимым, и ничто не могло тебя остановить от общения с ним. Однажды, годах в 70-х, я шел из Мухи (Академия Штиглица — прим. «Бумаги»), где учился, по каналу Грибоедова и увидел, как две финки выходят из автобуса и не понимают, куда идти. Я подбежал, начал расспрашивать, как могу помочь. Довел их до нужного места, мы попрощались и пообещали переписываться. Но когда они отошли, меня за руку взял незнакомый человек и говорит: «Зачем вы пристаете к людям? Вам нельзя с ними общаться». Дело было, конечно, в их национальности.

Сейчас — уже со своими внуками — я поддерживаю те традиции, которые были у меня в детстве: мы приглашаем Йоулупукки, дарим подарки за стихи. Дети постепенно приобщаются к нашей культуре.

У меня четверо детей. И одни из них, живя в России, говорят с детьми по-фински, а другие, живя в Финляндии, говорят с детьми по-русски. Они это делают, чтобы следующие поколения сохранили те части своей идентичности, которые они, скорее всего, могут потерять.

Ингерманландцы должны сохранять и «русскость», и «финскость», чтобы оставаться собой. Ингерманландец — он не финн и не русский. Это уже что-то третье — сохраняющее память о репрессиях, погруженное в культуру, знающее традиции.

Сусанна Парккинен

32 года

— Деревня Колбино, откуда я родом, существовала, судя по всему, со стародавних времен, но впервые упоминается в оброчной книге Водской пятины в 1500 году.

Мои предки по отцу поселились в Колбино минимум в 1745 году. Об этом есть запись в архивах прихода Келтто (Колтуши). Более ранние записи я найти не могу: они сгорели в пожаре 1770 года. До приезда в Колбино семья жила в шведско-финской провинции Саво. Некоторые Парккинен живут там до сих пор, мы поддерживаем связь.

Сейчас нельзя точно определить, кто и когда основал нашу деревню. Нередко семьи приписывают основание родной деревни своим предкам: безусловно, было бы приятно считать, что Колбино основали переселенцы Парккинен, однако деревня существовала задолго до прихода нашей семьи. У меня есть в коллекции сведения об истории Колбино с 1600-х годов, в данный момент я занимаюсь их переводом с финского. В частности, там перечисляются фамилии первых финских жителей Колбино и Колтушей. К примеру, люди с фамилиями Хуттер, Яскеляйнен, Киуру были одними из первых, кто туда переехал.

Большинство жителей деревни были крестьянами — занимались земледелием, скотоводством. Некоторые члены моей семьи служили чтецами и звонарями при лютеранской церкви. После Северной войны жители Колбино стали крепостными. Служили помещикам и, видимо, были у них на хорошем счету. Матти Парккинен по прозвищу Воронцов за хорошую работу в должности «головы» поместья даже получил большие наделы земли, что сделало его очень богатым.

Вообще, многие жители Колтушей считались зажиточными. Но в годы репрессий всё изменилось. Гонения на семью Парккинен начались с 1931 года. Примерно 125 ингерманландцев, многие из которых были колтушанами, обвинили в контрреволюционной деятельности, но это видится больше как первая попытка раскулачивания местных финнов. Из Колбино было арестовано 37 человек, из них 19 человек по фамилии Парккинен умерли после приговора в тюрьме или были расстреляны.

Моего дедушку Пекку арестовали позже, в 1933-м, и осудили уже по другому делу, объявив шпионом и контрреволюционером. Он попал в лагерь, был в Воркуте и Комсомольске-на-Амуре. Из ГУЛАГа вышел только в 1939-м, но возможности вернуться в Ингерманландию, в Колбино, не было: действовал запрет на возвращение. Его жена и дочь в то время жили в Ярославской области, куда попали после побега из спецпоселения в Казахстане. Туда же пошел и он.

После войны семья продолжала жить на Волге, в Ярославской области. Там в семье родилось еще четыре ребенка, включая моего отца. В начале 1960-х дедушка получил справку о реабилитации. Как только это случилось, он попытался вернуть через суд свой родной дом в деревне Колбино. На это у него ушло три года — всё это время он жил в землянке. Дом вернуть удалось, жена с детьми переехали. Моему папе тогда было 14 лет.

Мамина семья изначально не жила в Колтушах. Ее родители из других приходов: дедушка жил в северном приходе Лемпаала (совр. Лемболово, опустевшее к 1939 году, находится в 46 км от Петербурга — прим. «Бумаги»), а бабушка — в приходе Тюрё на южном берегу Финского залива. Родители мамы относятся к подгруппе ингерманландцев-евремейсов — это означает, что они проживали на территории Карельского перешейка столетия, поскольку генетически эвремейсы — это практически карелы.

Мои бабушка и дедушка по маминой линии познакомились в Эстонии после войны. Для обоих это был уже не первый брак. Первого мужа бабушки убили немцы. Жена дедушки сошла с ума из-за ужасов войны и страха выселений и репрессий.

Самого дедушку отправили на Зимнюю войну (Советско-финская война 1939—1940 годов — прим. «Бумаги») воевать с финнами. Но, попав в плен, он оставался там до самого конца всех войн. По каким-то причинам его не арестовали и даже не отправили в Сибирь: побывать в плену тогда тоже считалось преступлением. Тем не менее права на возвращение в Ингерманландию, как и у других финнов, у дедушки не было, поэтому он уехал в Эстонию.

Бабушка почти всю войну провела сначала в оккупации на захваченных территориях, затем в распределительном лагере в Гатчине, потом в концлагере Палдиски в Эстонии. После войны осталась [с сестрами и дочерью] в Эстонии, так как возвращаться в Ингерманландию им было запрещено.

В 1946–1947 годах финнов стали выселять из Эстонии. Мама родилась уже в Петрозаводске. После смерти Сталина семья решила попытаться вернуться в Ингерманландию: было большое желание попасть на родину. Но деревня дедушки была в полном запустении еще со времен очистки погранполосы, а дом бабушки был несколько раз перепродан по приказу. Ни о каких компенсациях речи, конечно же, не шло. Им пришлось начать всё с чистого листа и поселиться в деревне Орово (по-фински Orava — «белка») в Колтушах.

Именно там, в деревне, и познакомились мои родители, уже будучи взрослыми людьми. Получилось, что мои родственники — выходцы из трех разных областей Ингерманландии.

Родители поженились в те времена, когда уже произошла значительная ассимиляция финнов с русским населением. Что касается нас, то с детства в доме основным языком считался финский. Троюродная сестра очень удивилась, когда узнала, что мы с сестрой «тоже» умеем говорить по-русски. Вся наша дальняя родня была уверена, что в доме у Пааво дети говорят только по-фински. Наверное, благодаря этому знание финского языка в семье сохранилось до сих пор.

У меня возникали вопросы, кто такие ингерманландские финны, но вопрос о том, являюсь ли финкой-ингерманландкой, никогда передо мной не стоял. Еще была проблема из-за ингерманландского диалекта. Финны, в принципе, неплохо понимают наш язык, но некоторые слова или конструкции им непонятны, особенно если это чистая калька с русского языка.

В остальном же родители и мы сами просто были финнами — по внутреннему ощущению, по мыслям, по языку, по вере. Сегодня всё чаще можно видеть попытки свести всю ингерманландскую культуру до того, что якобы дома люди поют народные песни, ходят в костюмах, пироги какие-то специфические пекут. Это важные вещи, но лишь вершина айсберга, а у айсберга должна быть основа. Дурацкое слово — менталитет, в финском варианте оно звучит как sisu и означает внутреннюю стойкость и умение делать дело, несмотря ни на что. Культура — это не только о внешнем, это то, что внутри тебя.

Лилия-Елизавета Александрова

62 года

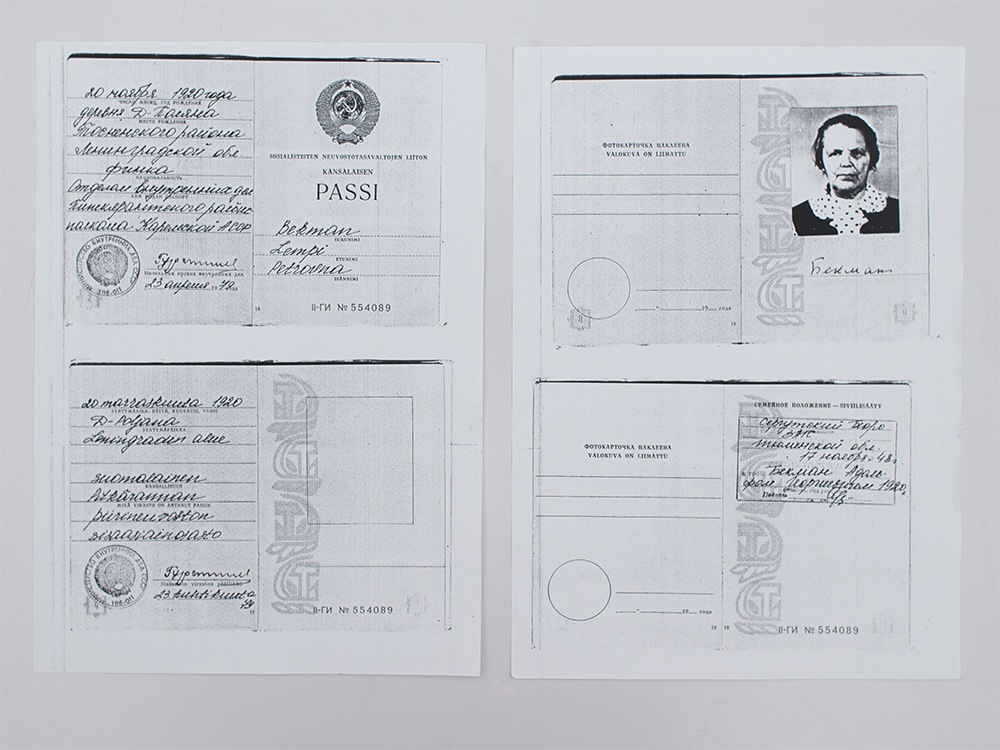

— Мой прадед Петр Бекман был парамонарем в лютеранской церкви в Копорье. Дед, Юрье Бекман, родился в деревне Новасолкка (Новоселки), после окончания Колпанской семинарии, в 1896 году, его направили учителем в деревню Муя. Там он женился на моей бабушке Розалии Колехмайнен из Петербурга, и в 1920 году родился мой отец, Адольф Бекман.

Муя была финской деревней. Естественно, жители деревни говорили на финском языке. Школа была финской, в ней была библиотека с книгами на финском языке, которые получали из Выборга. Там школьники ставили большие пьесы по произведениям финских писателей, в том числе и Алексиса Киви (основоположник реалистической литературы на финском языке — прим. «Бумаги»).

В таких условиях росло поколение моих родителей. Они были погружены в свою атмосферу быта, свой мир. Всё изменилось с середины 1930-х годов: финскую школу закрыли, начались аресты.

Отец рос в Муе: он закончил семилетку в финской школе и знал тогда и русский, и финский язык. Мама говорила с акцентом, а ее мать вообще не говорила по-русски.

В 1938 году моего отца уволили с завода без объяснения причин. Но было понятно, что это по национальному признаку.

Через два года вышел указ об обязательном привлечении квалифицированных рабочих на заводы. Отцу предлагали вернуться на старое место работы, но он не мог простить обиду и перевелся на другой завод, где продолжал работать и в блокаду.

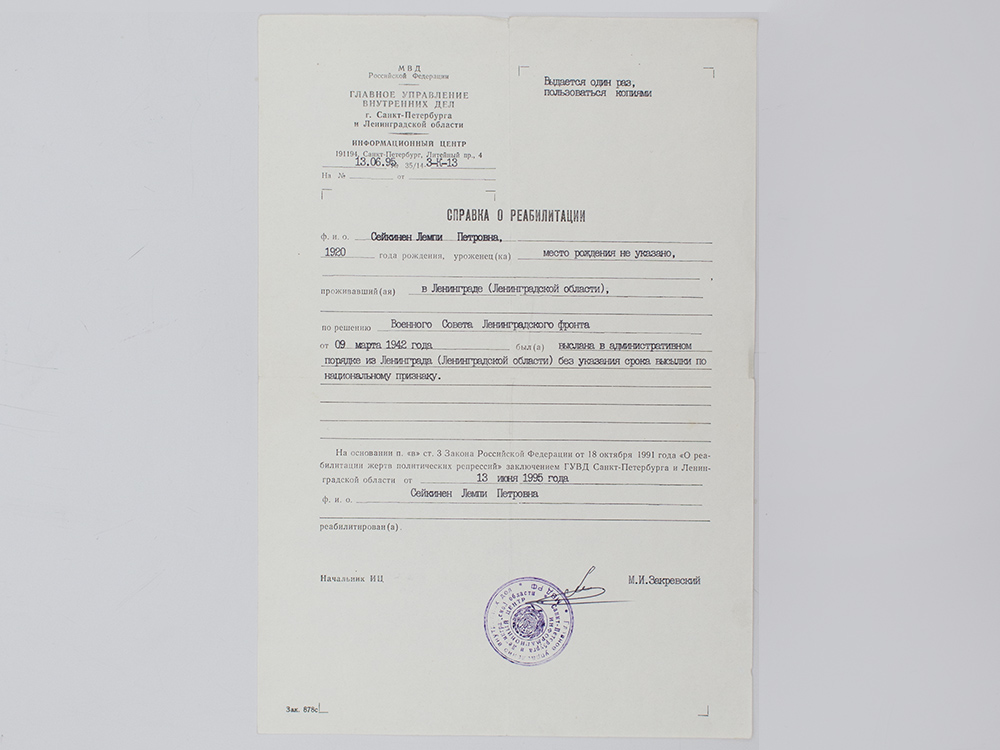

В марте 1942-го всех финнов эвакуировали из Ленинграда. У них был один страшный путь: через Ладогу в Сибирь. Родители оказались в Сургуте, там встретились, познакомились, а после окончания войны, в 1948 году, поженились.

Во время войны у отца возникали сложности из-за его имени, Адольф. Некоторые его спрашивали, почему он не поменяет имя. А он удивлялся и отвечал: «А почему я должен менять свое имя?».

Из Сибири родители вернулись в 1949-м. Здесь, в Ленинграде не смогли найти работу: Первый отдел (отдел в советских и российских организациях, контролирующий секретное делопроизводство, обеспечивающий режим секретности — прим. «Бумаги») разрешения не давал тем, у кого в паспорте указано, что он финн. Находиться в городе без специального разрешения тоже было нельзя. Место для родителей нашлось лишь в Карелии, на бывшей финской территории, с которой местные жители бежали в Финляндию, оставив свои дома. Там я и родилась в 1955 году.

В 60-х годах там многое стало меняться: теперь это уже была не Карело-Финская республика, а просто Карельская автономная ССР. В то же время сократились издания на финском языке, в школах перестали преподавать финский язык.

В то время мои родители, слушая новости по радио, мечтали вернуться на родину, в Ленинград. Многие тогда уехали из Карелии, но мало кому удалось попасть в родные места.

В деревне часто была слышна финская речь, некоторые говорили сразу на двух языках. У нас в семье взрослые между собой общались по-фински, а с детьми разговаривали на русском.

Родители бережно относились к истории своего рода. Их воспитывали честными и трудолюбивыми, и они старались привить это нам. Мы просто знали свою историю, знали, кто мы есть. Я никогда не чувствовала себя униженной от того, что я финка.

В нашей семье не было принято скрывать свою национальность. Некоторые финны имели другое мнение на этот счет. Так, папина двоюродная сестра каждый раз, когда отец на людях упоминал о том, что мы финны, сердилась и повторяла: «Зачем ты говоришь, что финн?». Ему было неприятно, что она это скрывает.

Когда в 1990-х ленинградские финны начали массово переселяться в Финляндию, мои родители остались. Прямо это не проговаривалось, но мама, как я чувствовала, это осуждала. Она говорила, что родина-то у нас здесь, хоть там и лучше, и легче жить.

В нашей семье не обсуждалась тема «финскости». При получении паспорта в графе «национальность» я написала — финка. Много лет спустя, в 1989 году, уже внук моей мамы, получив паспорт, сказал бабушке, что записан финном. Она заплакала. Раньше же были и такие случаи, когда в графе «национальность» финнам ставили прочерк.

Сейчас я не говорю свободно по-фински, но знаю его настолько, чтобы понимать речь. Я пою старинные финские песни в хоре общества «Инкерин Лиитто» и [духовные гимны] в церковном хоре. Это помогает мне чувствовать связь со своими корнями, поддерживать знание языка.

Все материалы проекта об ингерманландцах «Кто жил в Петербурге до Петербурга» читайте по ссылке